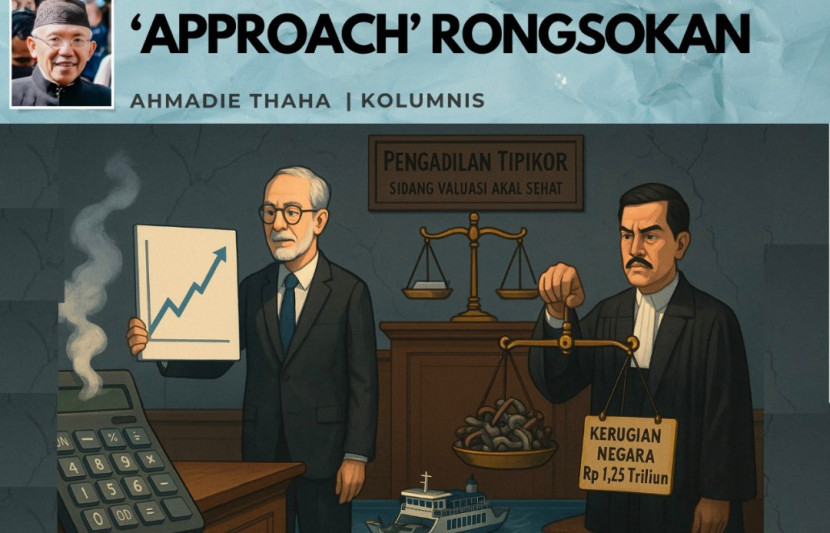

Foto ilustrasi Catatan Cak AT: 'Approach' Rongsokan. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA)

Foto ilustrasi Catatan Cak AT: 'Approach' Rongsokan. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA) RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Jakarta, awal Oktober 2025. Di ruang sidang Pengadilan Tipikor yang biasanya dingin oleh AC dan naskah dakwaan, tiba-tiba udara jadi panas — bukan karena listrik padam, tapi karena akal sehat sedang diuji di hadapan hukum.

Kasusnya: akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Kata jaksa KPK, negara dirugikan Rp 1,25 triliun. Angka fantastis yang membuat jantung rakyat mendadak ikut audit. Tapi tunggu dulu — dari mana angka ini dilahirkan?

Dari selembar kalkulasi akuntan ahli KPK yang memakai metode yang — kalau boleh jujur — terdengar seperti nasib manusia habis pensiun: scrapped approach.

Baca juga: Tembang Jawa Lir Ilir Bergema di Panggung Musik Dunia

Artinya? Secara harfiah, scrap dalam bahasa Inggris berarti "rongsokan, barang bekas", atau "sisa-sisa yang sudah tidak berguna lagi".

Dalam metode ini, nilai perusahaan dihitung seolah sudah mati. Asetnya tak lagi dilihat sebagai potensi, tapi "kiloan besi, beton, dan reruntuhan harapan". Seolah PT JN bukan perusahaan penyeberangan, tapi lapak loak di belakang pelabuhan.

Dalam logika yang diajukan jaksa, kapal feri bukan alat transportasi, melainkan besi tua dengan cat mengelupas. Trayek bukan jaringan layanan publik, tapi sekadar garis peta tanpa makna. Dan manusia-manusia yang bekerja di dalamnya? Ah, itu cuma “biaya operasional” yang bisa dihapus pakai rumus Excel.

Begitulah, para terdakwa — mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi, dua koleganya Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono, serta Adjie dari pihak PT JN — dituduh telah “merugikan negara”. Sebelumnya, KPK menghadirkan saksi ahli akuntansi yang mengeluarkan angka fantastis itu, seolah negara dijadikan korban markup akal sehat.

Baca juga: BPS: Pada September 2025, Inflasi Depok Capai 0,25 Persen

Lalu datanglah sidang Jumat itu — 3 Oktober 2025 — yang mengubah suasana. Hakim Ketua Sunoto membuka dengan pertanyaan sederhana tapi menohok: “Apakah boleh perusahaan membeli perusahaan yang rugi?”

Pertanyaan itu tampak polos, tapi dalam dunia korporasi sama peliknya dengan pertanyaan: “Apakah boleh menikahi orang yang sedang patah hati?” Jawabannya tentu boleh — asal tahu cara menyembuhkan.

Di hadapan hakim, duduk saksi ahli ekonomi yang sudah kenyang asam garam dunia korporasi: Prof. Rhenald Kasali. Dengan gaya tenang tapi penuh listrik akademik, ia membalik narasi. “Dalam dunia bisnis,” jawabnya ke hakim, “membeli perusahaan rugi itu sah, bahkan sering jadi strategi cerdas.”

Dalam akuntansi modern, ada tiga cara menilai perusahaan — _income approach_ (berdasarkan potensi laba), _market approach_ (berdasarkan bandingan pasar), dan _asset-based approach_ (yang mencakup goodwill dan intangible asset).

Baca juga: UI Greencitymetric Award 2025, Kota Surabaya sebagai Kabupaten/Kota Paling Berkelanjutan

Sedangkan scrapped approach hanya pantas dipakai kalau perusahaan sudah mati, dilikuidasi, atau kapalnya karam dan tinggal dijual kiloan. Masalahnya, PT JN ini bukan kapal karam — tapi kapal yang masih berlayar, walau perlu perbaikan mesin.

Contohnya? Dunia bisnis penuh dengan kisah serupa. Lihat Sandiaga Uno, misalnya. Ia membeli PT Saratoga Investama Sedaya, menanam modal di perusahaan-perusahaan yang dulu banyak diragukan — dari Adaro Energy sampai Tower Bersama Infrastructure. Ada yang rugi, ada yang nyaris mati suri. Tapi dalam hitungan tahun, semuanya berubah jadi tambang cuan. Karena yang dibeli bukan sekadar aset, tapi prospek, jaringan, dan momentum.

Atau Elon Musk, yang membeli Tesla saat hampir bangkrut pada 2008, lalu belakangan mencaplok Twitter (X) yang dianggap sekarat. Dunia menertawakannya, tapi Musk tahu: dalam bisnis, nilai terbesar bukan pada yang tampak, melainkan ekosistem dan pengaruh yang sedang tumbuh di bawah tanah.

Begitu pula Astra International ketika mengakuisisi Permata Bank yang dulu merugi. Kini nilainya berlipat. GarudaFood pun dulu membeli pabrik-pabrik kecil di Jawa Timur yang hampir tutup — tapi di tangan manajemen baru, mereka justru jadi mesin pertumbuhan.

Baca juga: Top 10 Dosen Universitas Pertamina dengan H-Index Scopus Tertinggi

Dan Telkom saat membeli Gojek lewat Telkomsel, sempat dicibir sebagai pemborosan. Tapi beberapa tahun kemudian, investasi itu membuka jalan Telkom ke dunia digital ecosystem dan superapp yang menopang pertumbuhan pasca-era telepon kabel.

Semua contoh ini menyanyikan satu lagu yang sama: bisnis adalah seni membaca masa depan, bukan menghitung puing masa lalu.

Maka logika “kerugian negara” karena membeli perusahaan rugi itu seperti memarahi petani karena sawahnya belum panen, atau menuduh dokter korup karena pasiennya belum sembuh di hari pertama terapi.

Nah, di sinilah _scrapped approach_ jadi kambing hitam berpakaian toga. Rhenald mengingatkan: metode itu memang ada dalam teori valuasi, tapi hanya untuk menghitung nilai entitas yang sudah mati. Bukan untuk perusahaan yang masih beroperasi, yang punya pelanggan, merek, dan peluang hidup.

Dalam akuntansi, pendekatan wajar untuk menilai perusahaan yang masih berjalan adalah income approach, market approach, atau asset-based approach yang mencakup goodwill dan intangible asset — reputasi, kepercayaan, merek, trayek, lisensi, bahkan loyalitas penumpang.

Nah, kalau semua itu dihapus, lalu nilainya dihitung seperti menimbang rongsokan kapal, ya hasilnya pasti “kerugian negara”. Logika macam ini bisa bikin setiap akuisisi BUMN dianggap dosa struktural.

Padahal setelah akuisisi, data justru menunjukkan peningkatan nyata: pangsa pasar ASDP naik dari 17% menjadi 33,5%, laba melonjak dari Rp 326 miliar menjadi Rp 447 miliar, dan proporsi pendapatan jalur komersial meningkat dari 67% ke 80%.

Dengan kata lain, perusahaan yang disebut “rugi” justru menulari keuntungan. Tapi mungkin, di mata sebagian akuntan, angka sehat tetap bisa disebut “sakit” — asal pakai stetoskop dari masa kolonial.

Baca juga: Catatan Cak AT: Janji Damai Pencitraan

Ironisnya, metode “rongsokan” ini punya sejarah panjang: ia lahir dari konsep scrap value, nilai sisa yang dulu dipakai menghitung depresiasi mesin pabrik di era revolusi industri. Dulu, ketika mesin uap berhenti, nilainya dihitung dari besi tuanya.

Tapi bayangkan jika logika abad ke-19 itu dipakai menilai perusahaan abad ke-21 yang hidup dari data, jaringan, dan inovasi. Itu seperti menilai harga _startup_ dengan timbangan beras.

Maka jadilah persidangan ini seperti drama absurd: di satu sisi, angka-angka statistik diusung sebagai senjata moral; di sisi lain, logika bisnis dipaksa tunduk pada kalkulator hukum.

Publik pun terbelah: sebagian menuduh korupsi, sebagian lagi melihat kebijakan strategis yang malah dipidanakan. Seolah inovasi dan risiko bisnis adalah tindak pidana — asal ada yang tidak paham teori valuasi.

Baca juga: Mandalika Keren! Selalu Hadirkan Juara Baru MotoGP, Aldeguer Naik Podium

Tapi mungkin inilah wajah hukum ekonomi kita hari ini: di satu ruang ada kalkulator, di ruang lain ada kenyataan — dan keduanya jarang bertegur sapa.

Padahal dalam dunia usaha, “rugi” kadang cuma fase, layaknya petani menanam benih: ia tak panen di hari pertama. Tapi bayangkan bila aparat datang sambil menuduh, “Negara rugi! Tanah sudah dibajak tapi belum panen!” — barangkali setiap petani sudah lama dipenjara.

Begitulah hukum yang kehilangan konteks ekonomi: canggih di laporan, tapi absurd di kenyataan.

Maka pelajaran hari itu sederhana tapi berharga: jangan menilai perusahaan hidup dengan neraca kematian. Jangan jadikan teori “rongsokan” sebagai dasar menilai kebijakan strategis. Karena kalau logika scrapped approach ini terus dipakai, jangan-jangan seluruh BUMN bakal “dihargai” seperti barang bekas di pasar loak Tanah Abang.

Baca juga: Mulai 2028 Layanan Pertanahan Sepenuhnya Digital, Tak Ada Sertifikat Kertas

Dan kalau sudah begitu, tinggal kita bertanya dalam hati: siapa sebenarnya yang merugikan negara — yang membeli peluang hidup, atau yang menghitung dengan cara mematikan harapan?

Dalam sidang itu, Prof. Rhenald seakan bicara bukan hanya kepada hakim, tapi kepada bangsa yang belum berdamai dengan logika ekonomi. Bahwa tidak semua angka rugi berarti dosa, dan tidak semua laba berarti suci. Kadang yang disebut “kerugian negara” hanyalah hasil dari ketidaktahuan membaca masa depan.

Kalau hukum terus menilai bisnis dengan rumus besi tua, jangan salahkan bila para inovator berhenti berinovasi. Karena siapa yang mau mengambil risiko kalau setiap langkah strategis bisa dituduh korup?

Kita bisa kehilangan generasi direksi yang berani berpikir jauh, diganti oleh pejabat yang hanya pandai mengamankan tanda tangan.

Maka pelajaran dari sidang ini bukan soal angka, tapi soal cara kita menimbang nilai.

Bangsa yang menilai kapal hidup dengan timbangan besi tua, pada akhirnya akan berlayar di lautan logika karatan. (***)

Penulis: Cak AT – Ahmadie Thaha/Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 7/10/2025

2 hours ago

1

2 hours ago

1